ТРАГЕДИЯ 1941 ГОДА: ЗНАТЬ ПРАВДУ, ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ

75 лет назад, 22 июня в истории нашей страны и всего мира произошло самое трагическое событие. Наши мирные города подверглись жесточайшей бомбардировке гитлеровских люфтваффе. Началось нашествие врага, который своей главной целью считал физическое уничтожение трех четвертей населения советского государства. Не зависимо от религиозного, национального или социального признака, только за то, что 196 миллионов человек занимали территорию, которая понадобилась Гитлеру для реализации бредовых нацистских идей.

О том, каковы были планы главного нациста по отношению к нашим дедам и прадедам и насколько они были осуществимы – разговор особый. День Памяти и Скорби – повод еще раз поразмышлять – что стало причиной массовой гибели на нашей территории не только кадровых военных, но и мирных граждан. Почему наша Рабоче-Крестьянская Красная Армия не смогла удержать не только границы родины, но и половину её европейской части? Были ли причины нашего поражения в 1941-1942 годах результатом субъективных факторов, политических ошибок руководства страны, как до сих пор утверждают исторические энциклопедии и учебники? Или были иные причины, не зависящие от конкретных решений И.В. Сталина и его окружения? На ком лежит бремя ответственности за трагедию Великой Отечественной и Второй мировой войны? Только ли на гитлеровском нацизме? И самое главное – застрахованы ли мы сегодня от повторения подобной трагедии?

Согласитесь, что без реального понимания причин случившегося 75 лет назад мы не сможем предотвратить повторения апокалипсиса. И самое печальное, что все попытки честных историков найти ответ на заданные вопросы пресекаются не научными контрдоводами, а активным засекречиванием и замалчиванием реальных фактов истории. Такое впечатление, что кому-то выгодно оставлять в неведении всё новые и новые поколения россиян, кормить их мифами и клеветой на предвоенные и военные поколения сограждан.

Вспомним хотя бы один из таких мифов, до сих пор живущих в учебниках: «Наша страна совершенно не готовилась отражать агрессию врагов, обороняться. У нас для этого не было ни опыта в армии, ни боевой техники. И вообще 40 тысяч кадровых военных СССР репрессировал (намекается – расстрелял) сам Сталин. А с другой стороны утверждается, что именно наша страна была кузницей кадров фашистской Германии и инициатором Второй Мировой войны.

Понимаю, что на опровержение и того, и другого подхода в интерпретации истории нужно написать десятки монографий. Предлагаю несколько отвлечься от традиционных споров по деталям и цифрам, взглянуть на ситуацию совершенно с иной стороны. С той, которая 75 лет была не то, чтобы засекречена, но выведена за рамки серьезных научных исследований. Но на мой взгляд, именно в ней прячутся главные причины тех или иных действий руководства нашей страны, которые привели к трагедии июня 1941 года.

Судите сами.

Ключ к пониманию – в сирийском г.Алеппо

Так совпало, что в эти дни внимание наших и мировых СМИ приковано к трагическим событиям в сирийском городке Алеппо. Там сегодня льется кровь мирных граждан. Там погиб десятый российский солдат. Там - своеобразный центр борьбы с мировыми силами террора. И мало кто знает, что именно в Алеппо произошло событие, ставшее определяющим в цепи последующих политических шагов лидеров разных стран, которые привели к трагедии 22 июня 1941 года.

Именно в г.Алеппо 20 марта 1940 г. состоялось совещание представителей французского и английского военных командований, на котором отмечалось, что в июне 1940 г. будет построено 20 военных аэродромов на Ближнем Востоке. Их главная цель – советские нефтяные месторождения на Кавказе и Каспийском побережье.

Это решение не было спонтанным. Об этом свидетельствуют высказывания и действия политиков Франции и Великобритании за несколько предшествующих месяцев.

Проследим их хронику.

31.10.1939 г. Министр снабжения Великобритании заявил: «Если уничтожить русские нефтепромыслы, нефти лишится не только Россия, но и любой её союзник». Ему вторил министр финансов Франции: «Французские ВВС подвергнут бомбардировке из Сирии нефтеразработки и нефтеперерабатывающие заводы на Кавказе».

14.12.1939 г. СССР исключен из Лиги Наций в связи с нападением на Финляндию.

8.1.1940 г. Германское консульство в Женеве подтвердило: «Англия намерена нанести внезапный удар не только по русским нефтяным районам, но и попытается одновременно лишить Германию на Балканах румынских нефтяных источников».

11.1.1940 г. Английское посольство в Москве сообщало, что акция на Кавказе может «поставить Россию на колени в кратчайшие сроки».

24.1.1940 г. начальник имперского генерального штаба Англии генерал Э.Айронсайд представил меморандум: "Мы сможем оказывать эффективную помощь Финляндии лишь в том случае, если нанесем удар по Баку, чтобы вызвать серьезный государственный кризис в России".

1.02.1940 г. Военный министр Ирана А.Нахджаван высказал желание закупить в Англии 60 бомбардировщиков и 20 истребителей, выражая готовность задействовать их для разрушения Баку.

В Анкаре английские, французские и турецкие военные обсуждали вопрос использования турецких аэродромов для бомбежки Кавказа. Баку рассчитывали разрушить за 15 дней, Грозный – за 12, Батуми – за 2 дня. Даже в день нападения немцев на Францию её военные сообщали Черчиллю о готовности бомбить Баку.

Февраль 1940 г. Командующий ВВС Франции в Сирии генерал Ж.Жоно выразился четко: «Исход войны решится на Кавказе, а не на Западном фронте».

8.03.1940 г. Английский комитет начальников штабов представил правительству доклад «Последствия военных действий против России в 1940 году».

30.03 и 5.04.1940 г. Англичане произвели разведывательные полеты над территорией СССР.

14.06.1940 г. Оккупация немцами г.Парижа. Захват документов Французского Генерального штаба. Советская разведка узнает из немецких источников подтверждение: готовится бомбежка Кавказа.

Итак, И.В. Сталин получил информацию от своей разведки о реальной угрозе своему единственному нефтяному месторождению. Какие действия должен был предпринять любой руководитель государства на его месте?

Открытие Закавказского фронта

Весна 1940 г. Главное управление ВВС РККА подготовило Перечень военно-промышленных объектов Турции, Ирана, Афганистана, Ирака, Сирии, Палестины.

Лето 1940 г. Закавказский военный округ усилен 10 дивизиями (5 стрелковых, танковая, кавалерийская и 3 авиационных). Число самолетов возросло с нескольких десятков до 500. Сформированы и развёрнуты общевойсковые армии: 45-я и 46-я на границе с Турцией, 44-я и 47-я на границе с Ираном.

14.11.1940 г. Советско-германские переговоры в Берлине завершились соглашением о совместном проведении операций против Великобритании. Немецкие войска должны были перебрасываться через СССР к Турции, Ирану и Ираку.

Апрель 1941 г. Британские “коммандос” захватили порт Басра в Ираке. В рекордные сроки там возник завод для сборки автомобилей, прибывавших из США с готовыми комплектами.

5.05.1941 г. Разведуправление Генерального штаба Красной Армии сообщило: "Наличные силы немецких войск для действий на Ближнем Востоке выражаются в 40 дивизиях. В тех же целях сосредоточено до двух парашютных дивизий с вероятным использованием в Ираке".

10.5.1941 г. Заместитель Гитлера по партии Рудольф Гесс привез правительству Великобритании предложение прекратить войну, добиться соглашения на базе антикоммунизма. Англия должна была предоставить Германии свободу действий против Советской России, а Германия соглашалась гарантировать Англии сохранение её колониальных владений и господство в Средиземном море.

15.5.1941 г. Подписан приказ № 0035 «О факте беспрепятственного пропуска через границу самолета Ю-52». Посланник Гитлера привез письмо Сталину о желании продолжать войну с Великобританией.

19.5.1941 г. Тимошенко с Жуковым предложили Сталину идею превентивного удара по Германии.

24.5.1941 г. Сталин дал команду пяти западным военным округам: «Не рыпаться!»

Май 1941 г. Только в Азербайджане мобилизовано 3816 гражданских лиц для отправки в Иран.

Начало июня 1941 г. В Средне-Азиатском ВО с участием представителей Генштаба РККА проведены командно-штабные учения "Сосредоточение Отдельной армии к государственной границе".

8.7.1941 г. Директива НКВД СССР и НКГБ СССР № 250/14190 «О мероприятиях по предотвращению переброски с территории Ирана агентуры германской разведки».

12.07.1941 г. СССР и Великобритания заключили договор о разделе зон оккупации в Иране.

23.08.1941 г. Подписаны: Директива Ставки ВГК № 001196 “Командующему войсками Среднеазиатского военного округа о формировании и вводе в Иран 53-й отдельной армии” и Директива Ставки ВГК № 001197 “Командующему войсками Закавказского военного округа о развертывании Закавказского фронта и вводе двух армий в Иран”.

25.08.1941 г. три армии РККА (44-я, 47-я и 53 отдельная), 1264 самолета и Каспийская военная флотилия численностью свыше 350 тысяч солдат и офицеров переходят границу Ирана с задачей «3 дивизии иранцев в случае сопротивления уничтожить».

17.09.1941 г. Красная Армия вступила в г.Тегеран.

23.02.1942 г. Первая колонна из 50 автомобилей послана англичанами через Иран в Советский Союз.

Уточним масштабы наших сил в Иране:

47-я армия (63-я и 76-я горнострелковые дивизии, 236-я стрелковая, 6-я и 54-я танковые дивизии, 23 и 24 кавалерийские дивизии, 2 батальона мотоциклетного полка, 2 зенитно-артиллерийских дивизиона, 2 самоходно-артиллерийских дивизиона);

44-я армия (20-я и 77-я горнострелковые дивизии, 17 горнокавалерийская дивизия, моторизованный полк, зенитно-артиллерийский полк, 2 истребительно-авиационных полка);

53 армия (39-я, 68-я, 83-я горнострелковые дивизии);

4 кавалерийский корпус (18-я и 44-я горнокавалерийские дивизии, 2 зенитно-артиллерийского дивизиона, 2 истребительно-авиационного полка).

Официальные потери Красной Армии в Иране с 25 по 30 августа 1941 г. - около 50 человек убитыми, около 100 – ранено и контужено, 4000 эвакуировано по болезням; потеряно 3 самолета, ещё 3 – не вернулись по неясным причинам.

Напомню, что в Ноте Правительства СССР Правительству Ирана 25 августа 1941 г. упоминалось, что «на иранские военные предприятия под видом инженеров и техников проникли 56 германских разведчиков… превратив территорию Ирана в арену подготовки военного нападения на СССР.»

Получается, что против 56 немецких разведчиков 25 августа 1941 г. (когда фашисты были уже под Смоленском) Сталин послал за пределы нашей страны 3 кадровых, хорошо вооруженных и имевших опыт боев армии? Или мы вводили войска против другого противника?

А главное: КОГДА это было сделано?

«Когда немецкие самолеты уже бомбили советские города»

Ветеран войны, чистополец Файзрахман Галимов (умер в 2004 г.) в своей книге “Дороги солдатские” (Казань, 1998) пишет: «Наша 83-я горнострелковая дивизия с 22 июня по октябрь 1941 г. участвовала в военных действиях на иранской территории, а я работал в Иране разведчиком с 15 мая по сентябрь 1941 г. С начала 1940 г. в разведшколе мы изучали персидский язык, географию этой страны, быт населения - вплоть до переодевания в иранскую одежду. Со мной работал майор Мухаммед Али. На наши вопросы — для чего все это нужно, инструкторы отвечали: чтобы ловить и допрашивать перебежчиков.

В мае 1941 г. школу подняли по тревоге. Мы получили приказ: отправляться в район Нахичевани. Нас стали готовить к переходу границы Ирана. В начале июня я оказался в Иране. Сначала я шел с удочками, а когда добрался до Тегерана - стал “сапожником”. Зашел к купцу, работавшему на советскую разведку. Тот снабдил меня документами. Дальше путь лежал к Каспийскому морю, где была намечена встреча с наставником. Встретившись с майором, я узнал, что целью моего заброса было предупреждение возможного немецкого десанта. Агентура донесла, что немцы готовят взрывы на нефтепромыслах Баку. Наши разведчики обнаружили на берегу катер со взрывчаткой. Выйдя на связь со штабом, получили приказ уничтожить объект, и 21 июня катер был взорван. За эту операцию меня наградили медалью “За боевые заслуги”. В наградном листе так и написано: “За спасение нефтепромыслов Баку”.

22 июня, в 5.00, когда немецкие самолеты уже бомбили советские города, наша 83-я горнострелковая дивизия пересекла границу и дислоцировалась на иранской территории. Наши полки шли по безводной степи, пересекали песчаные и каменистые пустыни. Некоторые не выдерживали жары и падали в обморок. Падали и лошади. Среди бойцов появились больные холерой. В Тебризе, Тегеране, Куме (Моку) нас встречали пустые улицы - жители сидели дома. Ликвидируя немецкие десанты, мы вышли к берегу Каспия и ждали нового приказа, но его так и не последовало… Поход дивизии завершился в начале сентября. Больных вывезли морем в СССР. Многие солдаты, вернулись домой с тропическими болезнями.

Я во время операции совмещал обязанности командира взвода артбатареи и переводчика у командира дивизии. В 1942 г. 83-я горнострелковая дивизия была направлена в район боевых действий близ Туапсе. Основной же контингент советских войск пробыл в Иране до 1946 г.»

Может, ветеран что-то напутал? Могла ли 83-я горнострелковая дивизия уже 22 июня находиться в Иране, если официальный приказ начинать наступление получен лишь 25 августа?

Как ни странно, Ф. Галимов прав. Свидетельство тому – судьба командующего 83-й горнострелковой дивизией генерал-майора Сергея Артемьевича Байдалинова. Он руководил дивизией с мая 1939 г. и был арестован на территории Северного Ирана 12 июля 1941 г., приговорен к высшей мере наказания за нарушение Приказа НКО № 00412. Расстрелян незамедлительно. Реабилитирован 30.10.1958 г. Это зафиксировано в книге доктора исторических наук А.А. Печенкина «Высший командный состав Красной Армии в годы Второй мировой войны» (Москва, 2002).

Как мог командир дивизии оказаться на территории Ирана в июле 1941 г.? Если внимательно изучить документы Центрального Архива Министерства обороны РФ, каждый убедится, что задолго до официального начала Иранского похода бойцы и офицеры именно 83-ей горнострелковой дивизии «пропадали без вести».

Так, младший лейтенант, командир стрелкового взвода 150 горнострелкового полка, Вафин Иршод Сагадиевич, 1915 г.р., пропал в апреле 1941 г. (ЦАМО, оп. 563783, д.14).

С лейтенантом Сюткиным Кузьмой Васильевичем, командиром взвода 67 артиллерийского полка, в котором он служил с ноября 1938 г., связь утеряна с июня 1941 г. (ЦАМО, оп. 11458, д.192).

О красноармейце 428 горнострелкового полка Делас Иване Арсентьевиче, 1921 г.р., «нет известий с 26 июня 1941 г.» (ЦАМО, оп.18002, д.897).

Красноармейцы того же полка Джураев Нумон пропал без вести в июле 1941 г. (ЦАМО, опись 977520, дело 413), а Чалбаев Михаил Федорович, 1921 г.р. погиб 20 августа 1941 г. (ЦАМО, оп.977520, д.32).

Спиридонов Николай Спиридонович, 1915 г.р., из д.Важашур Кукморского района, служивший красноармейцем с 4 октября 1939 г., погиб в Иране. Последнее письмо от него датировано 22 июля 1941 г. (ЦАМО, опись 18004, д.751).

Пропадали без вести в июле 1941 г. и бойцы других дивизий 53 отдельной армии.

Можно назвать это ошибками в записях, но можно считать доказательством правоты нашего земляка Галимова. О чём это говорит? О том, что введение советских войск в Иран начато не 25 августа 1941 г. для обеспечения лендлиза, а именно 22 июня для того, чтобы показать Гитлеру, что мы «не поддаемся на провокации» и в соответствии с договоренностью, достигнутой в ноябре 1940 г. в Берлине, защищаем свою нефть от угроз со стороны Великобритании.

Уже 22 июня 1941 г. английский посол в России Криппс поинтересовался у Молотова целесообразностью присутствия частей РККА на границе с Ираном.

Если верить официальным документам, мы 25 августа 1941 г., не обращая внимания на реальную угрозу вермахта нашим столицам, любой ценой пытались обезопасить дорогу для получения 50 английских автомобилей… в 1942 г. Пригодились бы они в случае падения Москвы и Ленинграда? Не смогла бы справиться с разгромом трех иранских дивизий одна наша армия?

Ответ на эти вопросы у каждого будет свой. Но пора, наконец, назвать реальную причину наших поражений на западной границе в июне 1941 г.: Гитлер не осмелился бы напасть на СССР без однозначной поддержки со стороны Великобритании. А Сталин не считал его своим врагом, потому что видел реальную угрозу своим нефтеносным районам со стороны будущих союзников – Англии и Франции.

И не менее важной причиной введения наших войск в Иран, думается, было стремление России еще с царских времен построить канал от Каспия в Персидский залив. Что может быть важнее, чем прямой выход в Индийский океан в обход турецких проливов и Суэцкого канала? Сегодня этот проект вновь обсуждается на самом высоком уровне между лидерами наших государств.

Другие факты в пользу высказанной гипотезы можно узнать в Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле.

М.ЧЕРЕПАНОВ,

член-корреспондент Академии Военно-исторических наук

На фото:

Наши в Иране. Лето 1941 г.

Английская авиабаза в Иране.

Генерал-майор С.А. Байдалинов.

Ветеран войны Файзрахман Галимов.

Проект канала Каспий - Персидский залив.

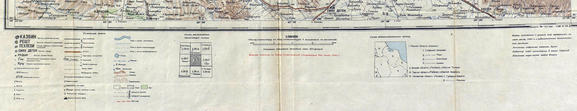

Выходные данные карты Ирана: "Карта составлена с учетом всех материалов на ИЮЛЬ 1940 г."

Комментарии

Re: К 75-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Из научной работы Советско-иранские отношения в 1939-1941 гг.

Год: 2012

Автор научной работы: Турдубекова, Талайгюль Шабданбековна

Ученая cтепень: кандидат исторических наук

Место защиты диссертации: Екатеринбург

Код cпециальности ВАК: 07.00.03

Специальность: Всеобщая история (соответствующего периода)

Количество cтраниц: 234

Заключение

В целом данный период характеризуется достаточно вялыми контактами Москвы и Тегерана при постоянном напряжении последнего ввиду распространяемых гитлеровцами слухов о возможной агрессии со стороны Советского Союза. Целью Ирана было сохранение нейтралитета. Для Советского Союза внешнеполитическая стратегия в отношении Ирана заключалась в том, чтобы оставаться вне борьбы с Англией, несмотря на желание Германии спровоцировать конфликт СССР и Великобритании из-за Ирана.

Некоторые английские чиновники полагали, что СССР главную угрозу своим позициям на Среднем Востоке видит не в англичанах, а в немцах и предлагали разделить Иран на сферы влияния, однако, эти предложения были отклонены Форин Оффисом.

В связи со стремительными немецкими победами летом-осенью 1940 г. перед СССР и Германией встала проблема ревизии ранее достигнутых договоренностей. Внешнеполитические стремления СССР в отношении Ирана на данном этапе проявились на переговорах Молотова в Берлине в ноябре 1940 г., вернее чуть позже, когда Москва приняла решение о принятии предложений гитлеровцев относительно советской сферы влияния «южнее Батуми». В Москве понимали, что единственная возможность оставаться вне военных действии - договариваться с Германией по поводу раздела Британской империи, поэтому Москва сигнализировала Берлину о готовности поддержать Германию в ее действиях на Ближнем Востоке. Таким образом, смысл развития советско-германских отношений осенью 1940-весной 1941 гг. предопределил принятие Сталиным предложений Гитлера о разделе Британской империи и последующие действия Москвы. В то время как СССР признал прогерманское правительство Ирака, Тегеран негласно занял пробританскую позицию, полагая, что закрепление немцев в Ираке повлечет за собой отрицательные последствия в отношении Ирана.

Однако, в середине мая, во многом вследствие полета Гесса и опасений возможного сговора немцев с англичанами, СССР начинает готовиться к отражению возможного немецкого удара по Баку с территории Ирана.

Третий этап отношений (июнь 1941 - январь 1942 гг.) связан с нападением Германии на СССР, кардинальными изменениями на международной арене и началом складывания антигитлеровской коалиции. Несмотря на предложения Германии присоединиться к странам - участницам Тройственного пакта, Иран избрал позицию нейтралитета, полагая, что это убережет его от военных действий. Однако, ситуация, сложившаяся к лету 1941 г. не позволяла Тегерану быть нейтральным. Англичане, опасаясь за свои позиции в Иране, не могли допустить немецкого проникновения на юг Ирана. С дугой стороны, Советскому Союзу было необходимо создать буферную зону на подступах к кавказской нефти, по которой могли ударить, по мнению СССР, как немцы, так и англичане, кроме того, серьезно рассматривалась возможность использования транспортных коммуникаций Ирана в качестве транзитного пути для поставок в СССР. В начале июля И. В. Сталин дал понять англичанам, что возникла возможность совместных англо-советских действий в отношении Ирана под предлогом необходимости пресечь деятельность большого количества немецких агентов в этой стране. К концу июля СССР и Великобритания были готовы к военным действиям на территории Ирана и его оккупации. С этого момента участь Ирана была предрешена, и все попытки Тегерана доказать, что позиция нейтралитета, избранная Ираном отвечает интересам всех сторон, а также неофициальные уступки союзникам в вопросе изгнания немцев из Ирана были обречены на провал. В условиях стремительного продвижения немецких войск на восточном фронте для Тегерана было важным не дать Германии повод напасть на Иран за его содействие Великобритании и Советскому Союзу.

Вместе с тем, предвидя негативную реакцию со стороны США на ввод советских и английских войск в Иран, СССР и Великобритания пытались заручиться поддержкой Вашингтона. После вступления англо-советских войск в Иран союзники предъявили иранскому правительству требования, отвечающие целям Великобритании и СССР на территории Ирана: присутствие английских и советских войск в районах важных для безопасности Великобритании и Советского Союза, открытие транзитного пути для поставок в Советский Союз и право СССР на получение нефтяной концессии на севере Ирана.

Особое беспокойство по поводу ситуации в Иране проявила Турция, однако, получив определенные гарантии собственной безопасности от союзников, Турция решила не вмешиваться в конфликт.

Сменой кабинета 27 августа 1941 г. иранцы сигнализировали союзникам, что готовы к переговорам. Анализ переписки британских и американских дипломатов, воспоминаний участников событий показывает, что Иран на дипломатическом поле сдаваться не собирался и пытался максимально ограничить влияние присутствия английских и советских войск на территории страны. Понимая, что Реза-шах будет пытаться свести вмешательство Лондона и Москвы в дела Ирана к минимуму, союзники пришли к выводу о необходимости свержения шаха.

Английские и американские документы показывают, что Лондон и Вашингтон были озабочены возможностью «закрепления» Северного Ирана за СССР. Однако анализ других источников свидетельствует, что Москва на начальном этапе операции, в августе-начале сентября не собиралась «воспользоваться ситуацией». Москва разрешила вести культурную и агитационную работу среди населения Иранского Азербайджана только в сентябре 1941 г., после настойчивых обращений руководителей Армянской и Азербайджанской ССР. Однако к началу 1942 г. Москва свернула эту вызывавшую недовольство у англо-американских союзников деятельность. Завершающим результатом совместных англо-советских действий стало заключение союзного договора между Великобританией, СССР и Ираном 29 января 1942 г., определившего статус и положение английских и советских войск в Иране до конца войны.

Список литературы диссертационного исследования

1. Источники

1. А). Архивные источники1. Архив внешней политики РФ

2. Российский государственный архив социально-политической истории

3. Ф. 17. Оп. 22. Д. 36. Ф. 495. Оп. 90. Д. 209. Ф.644, оп.1. Д. 8. Ф.644,оп.1. Д. 12. Ф.644, оп.1. Д. 14.

4. Российский государственный архив экономики

5. Ф. 413. Оп. 13. Д. 3847. Т. 7. Ф. 9387. On. 1. Д.4. Т. 1.

52. Г). Источники личного происхождения

53. Бережков В. М. Страницы дипломатической истории. М., 1987.

54. Бережков В. М. Рядом со Сталиным. М., 1998.

55. Бережков В. М. Просчет Сталина //Международная жизнь. 1989, № 8. С. 14-27.

56. Галимов Ф. Дороги солдатские. От Кавказских гор до Берлина (19411945) . Казань, 1998.

57. Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба сухопутных войск 1939-1942. Т. 1. М., 1968.

...

10. Б). Опубликованные документы и материалы

...

211. Черепанов М. Великие тайны Великой войны. О чем рассказывают архивы Музея-мемориала Великой Отечественной войны в Казанском Кремле сайт Мемориал Великой Отечественной войны - Адрес доступа: http://www.kremnik.ru/node/422395

212. Фауаз М. Опыт советской пропаганды на Среднем Востоке в годы Второй мировой войны и возможности его использования в Сирийских Арабских Вооруженных Силах. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1998.

213. Чубарьян А. О. Канун трагедии. Сталин и международный кризис. Сентябрь 1939 июнь 1941. М., 2008.

214. Юрьев Р. Подготовка Англии и Франции к нападению на Советский Союз с юга в 1939-1940 // Вопросы истории. 1949. № 2.

Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/sovetsko-iranskie-otnosheniya-v-1939-19...

С уважением, Михаил Черепанов echovoyni@ya.ru